做了一辈子律师,

突然发现自己连最简单的诉讼文书也不会写了

作者:成高

2024年12月31日,最高人民法院发布法明传[2024]173号通知,要求全国法院全面推进应用起诉状、答辩状示范文本。新年伊始,全国各地各级人民法院积极响应,认真落实最高法院的要求。

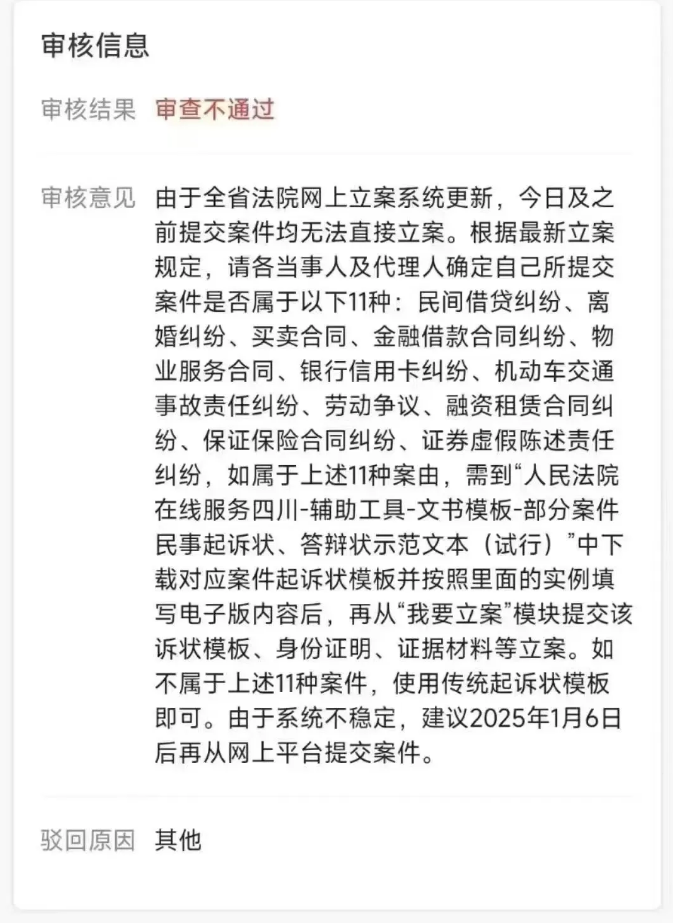

与此同时,笔者发现,司法实践中,少数法院对[2024]173号通知望文生义,以为“全面”就是100%,于是乎急功近利,为了迅速达到100%,昏招频出,有的法院不符合示范文本的起诉状、答辩状不收;更有甚者,要求当事人或律师原来提交的符合原来立案标准的起诉状、答辩状取回修改,否则不予立案。

这样的昏招,看似“全面”执行[2024]173号通知,实则背离了最高人民法院的初衷。[2024]173号通知的直接依据是最高人民法院、司法部、中华全国律师协会2024年3月4日出台的《关于印发部分案件民事起诉状、答辩状示范文本(试行)的通知》,该通知第二部分明确要求:“当事人坚持提交其他形式起诉状、答辩状的,要充分尊重当事人的选择,不得以格式或者内容不符合示范文本要求为由,拒绝立案或强制要求反复修改,不合理增加当事人的诉讼负担。”

不仅如此,这样的昏招,已经涉嫌违法。比如,《中华人民共和国民事诉讼法》对于民事起诉状、答辩状需要具备的要素已经作出明确规定,其中第一百二十四条规定,“起诉状应当记明下列事项:(一)原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式,法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式;(二)被告的姓名、性别、工作单位、住所等信息,法人或者其他组织的名称、住所等信息;(三)诉讼请求和所根据的事实与理由;(四)证据和证据来源,证人姓名和住所。”其中并无填写表格的硬性要求。在法律之外提要求,涉嫌越法。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十六条规定,“人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第一百二十二条的起诉,必须受理。符合起诉条件的,应当在七日内立案,并通知当事人”,以起诉状、答辩状不符合示范文本不予接收不予立案,已经涉嫌违法。在专门司法的人民法院,出现如此明显涉嫌违法的现象,岂非咄咄怪事?

背离初衷、涉嫌违法的昏招,必然加重人民群众的负担,难怪有律师调侃:我当了一辈子律师,突然间发觉自己竟然连一份最简单的诉讼文书也写不好了,羞愧啊!羞愧!作为法律专业人士的律师尚且如此,不懂法律的平头百姓又当如何是好?

为什么出现这样的昏招?有一种说法是不符合示范文本的文书办案系统不能兼容。若果真如此,笔者倒要弱弱地问一句:是应当为了系统而违背政策法律损害人民群众的利益,还是应当为了政策法律为了方便人民群众诉讼而改进系统?简言之,以系统为中心还是以人民为中心?

本末倒置,不是律师的羞愧,不是当事人的羞愧,是出昏招者的羞愧。

“以人为本”“依法治国”要求,一切违反司法为民宗旨、违反初衷、涉嫌违法的昏招,均应立即停止,哪怕它打着“改革”的幌子还是其他任何冠冕堂皇的旗帜。

编后语:刚刚获悉,最高法立案庭有关负责人表示,人民法院充分尊重当事人选择,当事人及其代理律师填写起诉状、答辩状示范文本的,不影响同步提交其按照自己表述习惯形成的起诉状、答辩状。

最高法的反应还是比较迅速的,为此点赞。

信息转自:法务之家

Copyright © 2012-2023 微法聚焦平台 版权所有 ICP备案号:陕ICP备2022009321号

联系电话:18681800456 版权声明 联系邮箱:2531738838@qq.com